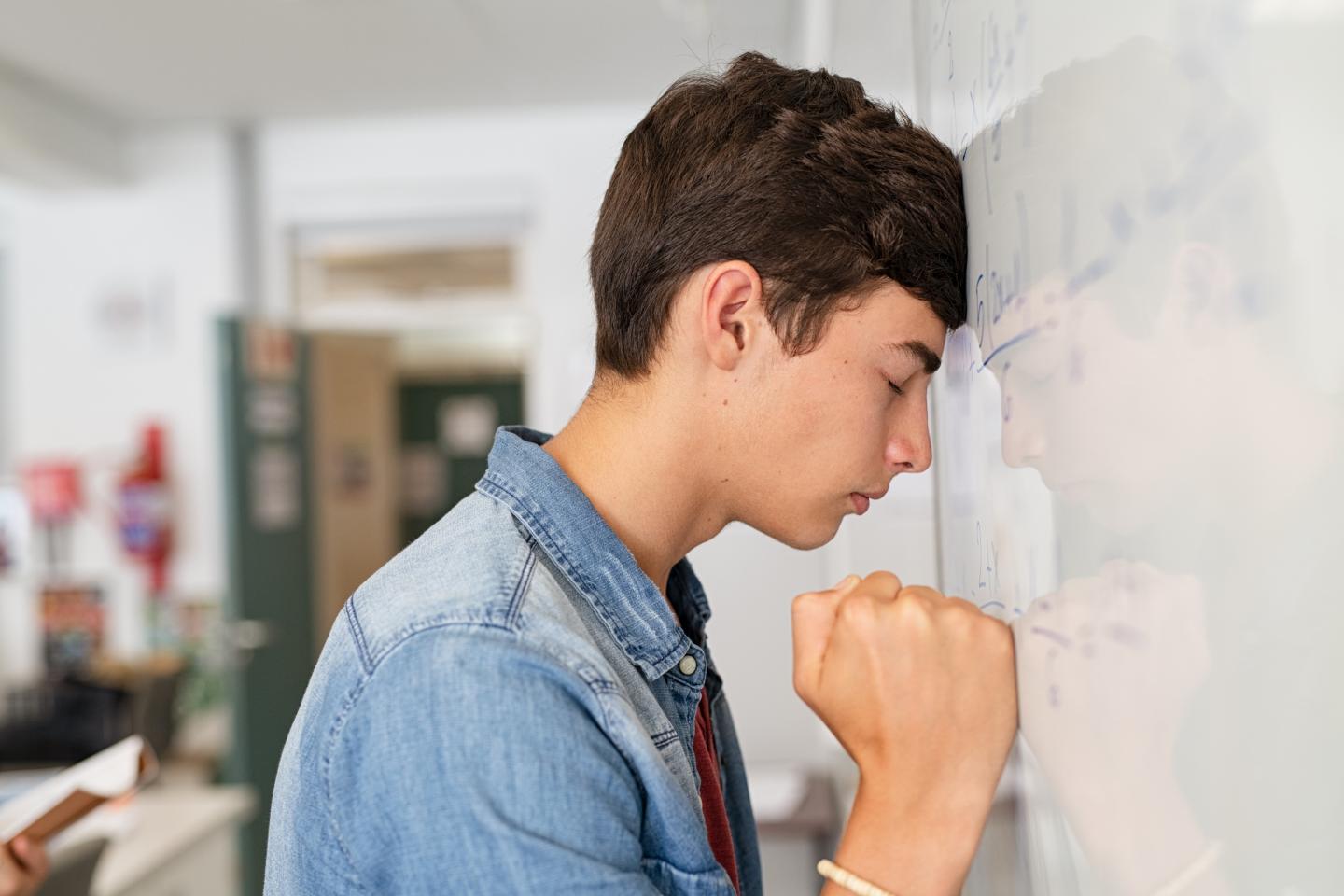

Unruhig, unaufmerksam, unkonzentriert – ADHS könnte dahinterstecken. Doch was bedeutet das eigentlich? Wir erklären dir, was ADHS genau ist, welche Ursachen es hat und wie du es erkennst.

ADHS – was heißt das eigentlich?

ADHS ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Das ist eine psychische Erkrankung, von der etwa fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 17 Jahren betroffen sind. ADHS ist damit eine der häufigsten psychischen Erkrankungen im Kindesalter. Ungefähr 50- 80 Prozent haben die Erkrankung auch als Erwachsene noch.

ADHS-Symptome

Die häufigsten Symptome von ADHS sind Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität. In welcher Form und wie stark sich diese Symptome äußern, kann aber sehr unterschiedlich sein.

ADHS im Alltag kann zum Beispiel so aussehen: Betroffene

- sind unaufmerksam gegenüber Details,

- begehen Sorgfaltsfehler bei (Schul-) Arbeiten,

- sind häufig nicht in der Lage, ihre Aufmerksamkeit beim Spielen oder Aufgaben aufrechtzuerhalten, wechseln sehr schnell zwischen Aktivitäten,

- hören nicht zu oder können Erklärungen nicht folgen,

- können Aufgaben oder Aktivitäten (z. B. Hausaufgaben) schlecht organisieren,

- vermeiden Aufgaben, die geistiges Durchhaltevermögen erfordern,

- verlieren häufig wichtige Gegenstände wie Schlüssel,

- werden leicht abgelenkt und wirken schnell vergesslich,

- haben einen plötzlichen Weinkrampf oder Wutanfall.

Die Krankheit kann sich sehr unterschiedlich manifestieren. Manche Kinder sind auch eher verträumt und verunsichert oder leiden unter emotionalen Schwankungen. ADHS wird deshalb bei diesen Kindern auch erst sehr spät oder sogar zunächst nicht entdeckt. Bei Jungen wird die Krankheit häufiger diagnostiziert als bei Mädchen.

In den vergangenen Jahren haben sich viele Betroffene auf Social Media zu ihrer ADHS-Erkrankung geäußert und klären darüber auf – vor allem auch Frauen, die die weiblichen Symptome von ADHS sichtbar machen möchten.

Wie erkenne ich ADHS?

Wer ADHS hat, zeigt erste Auffälligkeiten meist schon als junges Kind, besonders zu Beginn der Schulzeit. Kinder, die an ADHS leiden, merken oft selbst, dass etwas nicht stimmt. Häufig bekommen sie es auch von ihrem Umfeld gespiegelt. Falls mehrere Symptome über einen längeren Zeitraum bei dir auftreten, solltest du mit deinen Eltern oder anderen Vertrauten darüber reden und dann von deinem Haus- oder Kinderarzt abklären lassen, was dahintersteckt. Das muss nicht immer gleich ADHS sein. Stellt dieser ein auffälliges Verhalten fest, kann im nächsten Schritt zum Beispiel ein Kinder- und Jugendpsychiater weitere Tests durchführen, um die richtige Diagnose zu stellen.

Manchmal ist das gar nicht so leicht, da ADHS häufig mit Begleiterkrankungen einhergeht und manche psychischen und körperlichen Krankheiten ähnliche Symptome haben. Eine vorübergehende Konzentrationsschwäche zum Beispiel kann auch durch Schlafmangel oder Sorgen und Stress verursacht werden. Auch Depressionen können der Grund für Konzentrationsschwäche sein. Außerdem haben Menschen mit ADHS auch Phasen, in denen sie gar kein auffälliges Verhalten zeigen.

Was sind die Ursachen von ADHS?

Es gibt mehrere mögliche Ursachen für ADHS. Dazu gehören genetische Faktoren: Wenn schon deine Eltern ADHS haben oder hatten, hast du ein doppeltes bis achtfach höheres Risiko, ebenfalls an ADHS zu erkranken. Auch Umweltfaktoren können das Risiko für ADHS steigern, zum Beispiel wenn deine Mutter während der Schwangerschaft geraucht oder Alkohol getrunken hat, aber auch wenn du zu früh geboren wurdest oder bei deiner Geburt sehr wenig gewogen hast. Außerdem gibt es sogenannte psychosoziale Faktoren, die Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung nehmen können, wie zum Beispiel fehlende Zuwendung, psychische Erkrankungen der Eltern oder eine negative Erziehung.

Was tun, wenn ich ADHS habe?

Experten empfehlen verschiedene Arten der Behandlung der Hauptsymptome von ADHS. Zuvor findet eine Psychoedukation, bei der du gemeinsam mit deinen Eltern ausführlich über die Krankheit, ihre Entstehung und ihren Verlauf aufgeklärt und beraten wirst, statt

- Psychotherapie, vor allem in Form von Verhaltenstherapie,

- Medikamente, die du oft in Kombination mit anderen Therapieformen anwendest,

- Elterntraining

- sowie ergänzende Maßnahmen, zum Beispiel Biofeedbackmethoden, soziales Kompetenztraining, Ergotherapie oder Konzentrationstraining.

Wie genau ADHS behandelt wird, hängt unter anderem davon ab, wie alt du bist und wie stark die Krankheit ausgeprägt ist. Nur Ärztinnen und Ärzte können genau bestimmen, was die richtige Lösung für dich ist. Es gibt aber sehr viele Portale, auf denen du dich über die Krankheit informieren kannst, zum Beispiel beim Bundesministerium für Gesundheit.